À travers cette balade citadine de 3,7 km, explorez l’histoire de Bastogne et de son folklore. Du patrimoine aux traditions locales, découvrez la ville sous un angle méconnu. Sur votre chemin, 16 panneaux explicatifs et illustrés vous raconteront le « Bastogne d’autrefois ».

Bastogne d’Autrefois

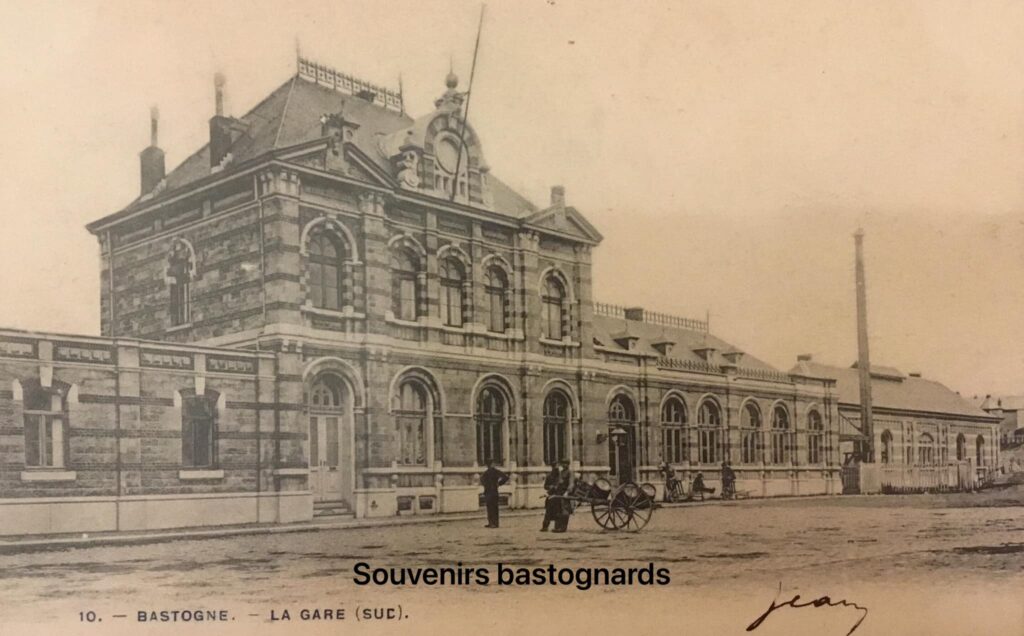

🇫🇷 Venant de Libramont, la ligne 163 inaugurée en 1869, se prolonge vers Gouvy en suivant approximativement la ligne de partage des bassins fluviaux de la Meuse et du Rhin. La ligne 164 relie Bastogne à Benonchamps et à Wiltz, au Grand-Duché de Luxembourg. À proximité, le chemin de fer vicinal finalisé en 1906, venait de Marche pour gagner Martelange et Arlon. Cette ligne, la plus longue de Belgique, a permis l’accès vers et depuis les villages et les hameaux. Plusieurs établissements apparaissent, tel l’Hôtel du Commerce qui accueillait voyageurs et commis de sociétés commerciales. Cet hôtel, gravement endommagé lors de la guerre, fut abattu. Sur cet espace libéré, une partie de l’Athénée royal fut édifiée dès 1947. En 1964, la salle de gymnastique s’éleva à l’emplacement de l’hôtel.

🇳🇱 Komend van Libramont, werd lijn 163 ingehuldigd in 1869 en strekt zich uit naar Gouvy, waarbij het ongeveer de waterscheiding tussen de stroomgebieden van de Maas en de Rijn volgt. Lijn 164 verbindt Bastogne met Benonchamps en Wiltz, in het Groothertogdom Luxemburg. In de nabijheid kwam de buurtspoorweg, voltooid in 1906, van Marche om Martelange en Aarlen te bereiken. Deze lijn, de langste van België, maakte toegang tot en vanuit de dorpen en gehuchten mogelijk. Verschillende inrichtingen ontstonden, zoals het Hotel du Commerce dat reizigers en handelsbedienden ontving. Dit hotel, zwaar beschadigd tijdens de oorlog, werd afgebroken. Op deze vrijgekomen ruimte werd vanaf 1947 een deel van het Koninklijk Atheneum gebouwd. In 1964 verrees de gymnastiekzaal op de plaats van het hotel.

🇬🇧 Coming from Libramont, line 163 was inaugurated in 1869 and extends to Gouvy, following roughly the watershed between the Meuse and Rhine river basins. Line 164 connects Bastogne with Benonchamps and Wiltz, in the Grand Duchy of Luxembourg. Nearby, the local tramway, completed in 1906, came from Marche to reach Martelange and Arlon. This line, the longest in Belgium, provided access to and from villages and hamlets. Several establishments emerged, such as the Hotel du Commerce, which hosted travelers and commercial agents. This hotel, heavily damaged during the war, was demolished. On the vacated space, part of the Royal Atheneum was built starting in 1947. In 1964, a gymnasium was erected on the site of the hotel.

Avec le développement urbain lié au chemin de fer, la route de Neufchâteau connaît à son tour un dynamisme prometteur : maisons bourgeoises et commerces variés (distillerie, brasserie, féculerie, briqueterie) alternent. Fin du XIXème, début du XXème, trois brasseries existent à Bastogne. L’une d’elles, la brasserie André Collin, quelque peu à l’étroit dans l’ancienne église des Récollets, s’installe à la rue de Neufchâteau. La bière en bouteille apparaît à Bastogne vers 1890 et l’essentiel de sa vente dans les cafés se fait au tonneau. Cependant les ménagères, armées de carafes, s’approvisionnent à la brasserie en bière moins forte et moins coûteuse : la « middel ». Les résidus d’orge et de houblon (la drêche) se vendent aux éleveurs de porcs. Le bâtiment connut diverses destinations dont celle d’atelier de réparation de machines agricoles.

En 1902, le baron de Crawhez crée le Circuit des Ardennes, première course automobile en circuit fermé organisée dans le monde. Bastogne connaît une animation fébrile pendant la durée de ces courses qui attirent un public de spécialistes mais aussi les personnalités du moment. Le baron de Crawhez était un pionnier très connu dans le domaine de l’automobile et vainqueur de la première course en Belgique, Bruxelles-Spa, avec sa Panhard & Levassor appelée « Dévastation ». Président du comité sportif du Royal Automobile Club de Belgique, Pierre de Crawhez choisit la région des Ardennes pour sa nouvelle course en raison de la beauté des paysages, de la faible densité de population et des côtes qui demandaient des pilotes compétents et des voitures performantes. Après 1907, dernière année de l’organisation à Bastogne, la ville de Spa prend le relais avec son circuit de Francorchamps.

Hier parc Siville et aujourd’hui parc Elisabeth, ce site à l’abandon depuis la Seconde Guerre mondiale, est acquis en 1994 par la ville de Bastogne qui le réaménage deux ans plus tard. Au XVIIIème siècle, les Siville remplissent la fonction de Receveurs des fers pour le Luxembourg avant de les faire acheminer vers Liège. Les stocks de fer attisent bien des convoitises. Afin de sécuriser les dépôts, la famille acquiert, sur les aisances de la ville, à des conditions avantageuses, les terrains nécessaires à la protection des métaux. Au fil des ans, d’autres achats, à des fins privées, permettent l’extension du domaine. « Le Trou des chevaux », excavation qui servait d’abreuvoir pour chevaux, a été comblé en 1904 pour la construction de l’usine électrique. À cet endroit finissait le Vivier qui, plus qu’un bel étang, était devenu un marécage. En 1904, le Conseil communal décide le remplacement du pétrole par l’électricité

Le lieu-dit « Pimperné » fait référence aux prunelliers qui garnissaient les environs de la fontaine. Les dames des environs venaient y laver leur linge. Les mauvaises langues disaient qu’elles en profitaient pour cancaner, mais à Bastogne cela ne se faisait pas ! À la Pentecôte, l’antique kermesse de Bastogne se tenait à Pimperné. Dès 16 heures, les festivités débutaient dans cet agréable espace naturellement boisé, agrémenté de tonnelles et de charmilles, meublé de tables et de bancs. Il faisait bon s’y rafraîchir. Sept jeux de quilles permettaient de joyeuses compétitions tandis que les danseurs, qu’accompagnait un petit orchestre, évoluaient dans l’herbe fraîchement tondue. Le soir venu, la fête se poursuivait jusqu’à minuit, à la lueur de quelques lampions. Mise à mal par la fête communale instituée en juillet (~ 1880), ainsi que par l’évolution du mode de vie, des réjouissances et des mentalités consécutives aux deux guerres mondiales, la fête à Pimperné tombe en désuétude.

Les Récollets, Franciscains réformés dont la mission principale était la nouvelle évangélisation d’une région déchristianisée, se sont installés à Bastogne dès 1625. Les grands travaux d’aménagement du couvent et la construction de l’église se sont terminés en 1652. Bénéficiant de la sympathie de la population, les Récollets échappent aux réformes de Joseph II. En revanche, la tourmente révolutionnaire leur sera fatale. Elle mettra fin à leur existence et sécularisera leurs biens. Devenue entrepôt public, brasserie, cinéma puis salle de vente, l’église sera abattue en 1930.

Nous sommes sur un tronçon de la Wiltz couvert en 1989. La Citadelle, qui n’est qu’un lieu-dit, représente un endroit privilégié pour les enfants. Suivant leur humeur, il se transforme en Far-West, zone de guerre ou encore en lieu de découverte de la faune présente… Sans oublier, en hiver, les descentes en luge tant réputées dans la région. Au début du XXème siècle, la citadelle était fréquentée par les gens du voyage. Les femmes, vêtues de longues jupes plissées aux couleurs criardes, recouvraient leurs épaules d’un châle multicolore. Allant de porte en porte, elles disaient la bonne aventure ou mendiaient. Les hommes portaient la barbe et on disait qu’ils faisaient le commerce de chevaux. Montreurs d’ours, et peu appréciés, il leur arrivait d’être conduits à la frontière grand-ducale par les gendarmes.

8 – L’Église et la Porte de Trèves

L’église Saint-Pierre, l’un des monuments les plus remarquables de la région, est mentionnée dès 893. Œuvre de diverses époques, l’église présente des vestiges romans dont la tour, en grès local, plantée comme un donjon moyenâgeux de 11 m de côté et de 20 m de haut. Toutefois, l’église s’inscrit dans le style gothique. Sa voûte polychrome remarquable fut décorée au XVIème siècle. Charles-Quint aurait d’ailleurs visité l’église. Elle comprend des scènes se rapportant à l’Ancien et au Nouveau Testament, à la vie quotidienne des confréries religieuses, des corporations du Moyen-Âge, des nobles et des campagnards.

La porte de Trèves faisait partie des remparts construits dès 1332, à l’initiative de Jean l’Aveugle, Comte de Luxembourg, Roi de Bohème et de Pologne. En 1688, Louis XIV fit démolir ceux-ci. La Porte est une tour carrée d’environ 8 m de côté et de 17 m de haut. Elle subsiste dans son architecture originale à l’exception de la toiture, autrefois pyramidale. Elle pouvait être fermée par une lourde porte en chêne et une herse dont les glissières existent toujours. La « vî prîjon », appelée ainsi par les vieux Bastognards, a servi jusqu’en 1877. On y enfermait les ivrognes et les perturbateurs.

Le Quartier Latin tient sa dénomination de l’école latine créée en 1664 par les Trinitaires, présents à Bastogne depuis 1242. Cet ordre fut originellement chargé de la gestion du pauvre hôpital Saint-Nicolas, fondé en 1237 par Gérard de Houffalize, bourgeois de Bastogne.

La place Saint-Pierre a été aménagée dans la deuxième moitié du XIXème siècle sur l’emplacement de « l’aîte », le cimetière qui entourait l’église. La présence d’un grand Christ près de la porte de l’église atteste de l’existence de l’ancien champ de repos.

Le Piconrue – Musée de la Grande Ardenne occupe l’ancien couvent de Bethléem, fondé en 1628 par des religieuses Récollectines venues de Dinant. Vendu lors de la Révolution française, il fut racheté en 1807 par l’évêque de Metz. En 1833, l’évêque de Namur fonda un Petit Séminaire dont l’ancien couvent ne forma plus qu’une annexe. Le Bethléem fut alors occupé de mai 1939 à 1981 par les Sœurs des Pauvres de Saint François. Elles succédaient aux Sœurs de la Charité de Namur, présentes à Bastogne depuis le 19 février 1868. Ces deux congrégations se consacraient essentiellement aux soins hospitaliers. « Piconrue » vient du nom d’une ancienne rue du quartier qui, au Moyen-Âge, hébergeait des artisans drapiers utilisant notamment des déchets de laine appelés « picons ». Les maisons situées entre le Séminaire et la rue Gustave Delperdange furent abattues en 1976 et la rue disparut. La maison Mathelin, quant à elle, est la plus ancienne maison civile de Bastogne encore visible. Le bâtiment, construit au XVIème siècle, se nommait à l’époque maison Bricquemont. L’édifice fut occupé par Reyneer de Meer et, plus tard, par la famille Mathelin qui en fut propriétaire jusqu’en 1945, année de son acquisition par l’Administration communale.

La ligne Bastogne-Gouvy prolongeait celle de Libramont-Bastogne. À peu de distance de la gare naissait une autre ligne bien pittoresque et internationale : la 164 reliant Bastogne à Wiltz en longeant le ruisseau du même nom. Au cours de la Première Guerre mondiale, les hommes, rassemblés au Séminaire pour le travail en Allemagne, étaient déportés par cette ligne aujourd’hui transformée en RAVeL. Cette ligne fut aussi utilisée par de nombreux Bastognards afin de gagner les villages voisins où le « pèket » était moins coûteux… Anciennement appelée route d’Aywaille ou de Liège, la route d’Houffalize fut construite en 1836. Le tronçon compris entre le Séminaire et le chemin de Sans Soucis porte le nom de rue Pierre Thomas, résistant fusillé à la Citadelle de Liège le 31 mai 1943. N’oublions pas Liège-Bastogne-Liège : créée en 1892 (gagnée, à l’époque, par Léon Houa en 10h48 »), cette course est la plus ancienne des courses cyclistes encore disputées, ce qui lui vaut le nom de « Doyenne ». Ses 260 km de parcours accidentés en font l’une des classiques des plus exigeantes et des plus prestigieuses. Notons que la course devait, à l’origine, être le prélude à une épreuve de plus grande importance, Liège-Paris-Liège, mais il n’en fut rien.

Lors de l’affranchissement de Bastogne par Jean l’Aveugle en 1332, seul le bas de la ville est pourvu d’une enceinte, probablement en bois. Celle-ci était limitée par l’actuelle rue des Brasseurs et le premier tronçon de la rue de la Citadelle (le deuxième tronçon de cette rue n’existe que depuis 1926). Affranchis, les bourgeois durent agrandir et entretenir à leurs frais ces fortifications. La Maison Forte date vraisemblablement de la décadence carolingienne (843-900). Elle abritait l’atelier monétaire de Charles le Chauve qui, vers 870, y fit frapper le célèbre denier à la légende « Hin fisco Bastonia ». La Maison Forte était l’ancienne résidence des maires héréditaires, Madame de Traux de Wardin étant la dernière à porter ce titre. Cette fonction disparaît avec la Révolution française. Jusqu’en 1921, la Maison sera la propriété de la famille Mathelin. Le 17 janvier 1924, elle est acquise par une société coopérative qui y fonde le Cercle catholique, exploite un café, une salle de spectacle, un cinéma et un local pour des œuvres diverses : réunions politiques, besoins artistiques, religieux, moraux, intellectuels, organisation de fêtes, spectacles, conférences, local des archers, etc… Achetée par la commune après la guerre, elle fut abattue en 1964. À cet emplacement se trouve maintenant l’Institut Communal d’Enseignement Technique.

Bastogne, « Paris en Ardenne », ne l’oublions pas, s’offre le luxe d’une Grand’rue qui porte deux noms : la rue du Sablon et la rue du Vivier.

Le blason reprend ces signes distinctifs :

– couleurs : rouge (le Sablon) et bleu (le Vivier).

– couronne comtale : Notre-Dame de Luxembourg élue patronne du Duché de Luxembourg en 1678.

Trois propriétaires :

– Chapitre Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle : quartier du Sablon avec la Maison forte et le marché (droit d’affouage dans la forêt de Freyr).

– Abbaye de Prüm : quartier de Piconrue avec l’église Saint-Pierre.

– Comte de Luxembourg : quartier du Vivier avec la Salle (droit de pêche dans le Vivier)

(Domaine de Piconrue absorbé au XIIIe siècle par le Comte de Luxembourg – Jean l’Aveugle unifie les territoires en 1332 par une charte).

Le quartier du Puits des Pois, situé à la limite du Quartier latin et de l’élargissement de la Grand’rue (partie de Bastogne postérieure à 1332), doit son nom à l’un des puits publics qui alimentait en eau le quartier. Cette eau, prétend la tradition orale, était particulièrement indiquée pour la cuisson des petits pois.

Fondé en 1844, le corps de pompiers n’a disposé d’installations adéquates qu’en 1898 lorsqu’il occupa ce premier arsenal. Celui-ci fut désaffecté en 1972 et rasé pour élargir la rue de la Citadelle.

Le 6 août 1807, un violent incendie ravage une partie de Bastogne, dont le premier Hôtel de Ville connu, construit sous le régime autrichien. La reconstitution de l’Hôtel de Ville, achevée en 1844, et la construction simultanée des écoles communales (filles et garçons), terminée en 1845, pèsent lourdement sur les finances publiques. Provisoirement, les pompiers remisent leur matériel dans la partie gauche de l’immeuble. Les pompes à bras franchissent le dénivelé entre la porte et le trottoir à l’aide d’un plan incliné amovible. À l’époque, les échelles coulissantes n’existent pas ; astucieux, les pompiers suspendent leurs grandes échelles dans une étroite ruelle couverte de l’autre côté de la rue. Gravement endommagé pendant les combats de l’hiver 1944-1945, l’Hôtel de Ville en restera longtemps l’un des derniers témoins. Hâtivement réparés, l’Hôtel de Ville et les écoles se dégradent sans cesse. En août 1947, Georges Lambeau, architecte à Namur, chargé d’établir le projet de construction d’un nouvel Hôtel de Ville sur l’emplacement de l’ancien et des écoles, prendra en compte un élargissement significatif de la rue des Récollets. Le nouvel Hôtel de Ville sera inauguré le 28 septembre 1972 en présence de S.M. le Roi Baudouin. En face, l’Institut des Sœurs de Notre-Dame existe depuis 1836.

Le marché commençait au signal d’une cloche placée sous la corniche de l’Hôtel de Ville. On y rencontrait le marchand de graines potagères, le marchand de légumes, Jean des Porettes (poireaux), qui vendait aussi des céleris et des choux à repiquer. Avec sa charrette bâchée, Max, un Luxembourgeois, amenait les fruits du verger : cerises, prunes, poires, pommes. En hiver, « le grand Michel », aussi luxembourgeois, écoulait des noix à 10 sous le cent. Un peu plus bas que l’Hôtel de Ville, les cultivateurs proposaient la paille de seigle, l’avoine, les pommes de terre. On trouvait aussi des fagots de « kleppers » (taillis), des « ramons » (balais) et des râteaux. Les villageoises proposaient du beurre et des œufs.

Née au début du XIXème siècle sous le régime français, la place du « Carré » connaîtra un développement spectaculaire. Les marchés aux bêtes s’y installent et assurent une animation incomparable. Le marché aux bêtes à cornes se tient le 1er lundi du mois, jour de la grande foire. Quant à celui aux porcs, il a lieu le samedi précédent. L’animation est assurée par madame Keller, célèbre arracheuse de dents, tandis un accordéoniste vend ses chansons. La famille Mathieu, bien connue dans le milieu de l’élevage et du commerce de chevaux, a donné son nom à la villa puis à la voirie reliant la gare au Carré, créée à travers un terrain privé. Non loin de la Gare du Sud, en haut de l’avenue Mathieu, s’est installée la Poste mais également un hôtel, une imprimerie, un marchand de chaux et charbon, ce qui témoigne de l’attraction créée par la gare.